Cerca de 750 personas procedentes de Cuenca fallecieron en la contienda y muchos de los cuerpos, olvidados por el Estado, permanecen en fosas comunes

Y, allí, en la localidad gaditana de Puerto Real, entre la brisa fresca del mar y el sonido de las gaviotas que volaban rasantes recibí una lección de esas que se te graban a fuego. Siempre pensé que lo peor de la muerte era, precisamente eso, pasar a mejor vida, pero Guillermo Cervera, bisnieto del Almirante Cervera, apuntó que había algo mucho más infame: “morir y ser olvidado”.

Cuántos se habrán ido sin familia, sin amigos, sin alguien que se abrace a ellos en su último aliento o sin unas lágrimas incontrolables en cada aniversario de su marcha. Sin embargo, el descendiente de aquel que se escapó de la muerte entre los cañonazos de los acorazados americanos en Santiago de Cuba en julio de 1898, se refería a algo que va más allá del recuerdo personal, hablaba del abandono total. De olvidar al fallecido en cualquier lado, de negarle el recuerdo y de mirar hacia otro lado ante la incomprensión de unas familias que sólo pedían poder seguir adelante.

Quizá lo de 1898 sea conocido únicamente por la pérdida de las últimas colonias que le quedaban a España, Filipinas y Cuba, el final de un siglo desastroso que oscureció al país en los inicios del siglo XX. Cerca de 750 conquenses perdieron la vida en la batalla hispanoamericana en Cuba, muchas de las familias jamás supieron el paradero de aquellos hombres, en gran medida pobres agricultores y ganaderos, que fueron conducidos a una muerte segura. Es posible que la mayor suerte del Estado fuera que el dolor de tantas familias no se tradujese en venganza, que se aceptara la situación y no se revelaran como el aguijón de un escorpión. Y eso, también, fue un triunfo de los que perdieron a sus seres queridos y prefirieron vivir su duelo y pasar página.

Fuerzas españolas de los batallones de Valencia y Bailén en la Iglesia de la Consolación de Pinar del Río (Cuba) en 1896. Foto anónima

Un montante inasumible

Alejandro Castellano se levantaba cada madrugada a las 5 para ir a labrar. Su familia tenía tierras a la par de Mota del Cuervo y el trabajo era tan duro como imprescindible para poder llevarse un repizco de pan a la boca. Y así día tras día, entre labranza y recogida pasaban los meses de ese joven moteño que un día recibió una carta que le cambió la vida. Debía ir a servir a la Guerra de Cuba.

No era militar, el país tampoco requería experiencia, simplemente se necesitaban hombres, aumentar las tropas e intentar defender los últimos reductos de un Imperio que ya sólo era un castillo de naipes en medio de una tempestad.

Alejandro tenía dos opciones para librarse de aquella contienda: pagar 2000 pesetas o buscar alguien que quisiera sustituirle. “La conocida como redención en metálico, pagar por no ir, era inalcanzable para la mayoría porque el salario medio, poniendo a Madrid como ejemplo, era de dos pesetas y media al día en aquella época”, cuenta Herminio Lebrero, profesor de Historia. La cantidad era astronómica para la familia Castellano que apenas tenía la tierra suficiente para poder comer. Lebrero deja claro que “el peso de engrosar las filas del ejército recayó en las clases trabajadoras, un ejército que, por otra parte, estaba mal preparado. No tenían vocación militar y sabían que podían morir en un lugar en el que no querían estar”.

Los humildes pagaron justo por el pecado de no tener dinero. Por el hecho de ser pobres no tenían otra opción que mirar de frente a la muerte. Es comprensible que las familias tuviesen pánico de que uno de sus ‘chiquillos’ fuese enviado a la contienda. En aquellos años había una copla muy famosa en España que rezaba: “hijo sorteado, hijo muerto y no enterrado”. Una canción que resumía el pavor que se vivía en el país, el mismo que al hermano de Alejandro Castellano no le dejó dormir al verle partir hacia Cuba.

La familia De Marco era una de las más conocidas en Mariana, también se dedicaban al campo, pero tenían más ahorros, tierras y mulas. Cuando a Carlos de Marco le llegó la carta para irse a Cuba, sus padres se rompieron la cabeza para poder juntar el dinero necesario para librar a su pequeño de aquel infierno de ultramar. “Mis bisabuelos eran de los pudientes del pueblo, eran agricultores y ganaderos y tuvieron que juntar las 2000 pesetas para que su hijo no fuese a la guerra. Además, buscaron un sustituto, lo hicieron todo para no perderle”, cuenta Víctor de Marco, nieto del hombre que se pudo librar de la contienda.

Sin embargo, su familia le contó que a su abuelo le persiguieron una vez aportado el dinero y habiendo encontrado un vecino que fuese en su lugar. “No le dejaron en paz, le pidieron explicaciones durante meses, le molestaron porque otro tuvo que ir a la guerra y él no había tenido el valor”, concluye demostrando que aquella historia caló demasiado hondo en los De Marco, tanto para que siga viva 125 años después.

Curando a un herido en un campamento español en Cuba en 1898. Foto anónima

Entre las enfermedades, el bloqueo y la corrupción

Había pocas opciones de sobrevivir a la guerra que se libraba en Cuba y Puerto Rico. Estados Unidos estaba a sólo 120 kilómetros del lugar de la contienda, tenía unas tropas mucho más avanzadas, mejor material, dominaba el mar y, en la tierra, las revueltas cubanas asediaban a las tropas españolas.

Se produjo un bloqueo total que impedía la llegada de alimentos y medicinas a unos soldados que ya venían malnutridos de España. Las enfermedades caribeñas mataban más que las balas, a un ritmo vertiginoso y las bajas se contaban por centenares. En los archivos militares de Madrid se guardan los documentos originales de la contienda en los se iban poniendo nombres y apellidos a tantos muertos.

Enrique de Miguel, Raúl Izquierdo y Francisco J. Navarro estudiaron durante horas esos partes oficiales hasta poder reunir todos los conquenses caídos en la Guerra de Cuba. “Fueron casi 750 fallecidos originarios de la provincia de Cuenca, pero de ellos sólo 33 cayeron en una acción bélica, el resto lo hizo, principalmente por fiebre amarilla, lo que se conocía como el vómito negro”, detalla asombrado el profesor Lebrero. Además, ofrece otra perspectiva crucial para poder entender tal número de fallecidos, la corrupción de los dirigentes que impedían que llegasen los víveres a las tropas.

“Muchos de los fondos que se suponía que iban al mantenimiento de las tropas no llegaban, los intermediarios disminuyeron la cantidad total del dinero y mucho se quedaba por el camino”, desvela Lebrero dando buena cuenta de que en los malos tiempos florece la mala gente.

El soldado que sólo quería ser diablo

Los Fraile Parra tenían el dinero suficiente como para que Dionisio se librase de la guerra, pero fue el propio joven el que decidió ir. Era de Almonacid del Marquesado, epicentro de una de las fiestas más antiguas y características del país, La Endiablada. Cada año se ponía su traje de diablo y se colocaba una sarta de cencerros que hacía sonar por tradición y devoción a su pueblo.

Cuando se fue a Cuba su padre compró unos cencerros nuevos para que pudiera estrenarlos a su vuelta. “Tuvo que ir a Mora, en Toledo, a por ellos y traerlos en mulas hasta Almonacid para tenerlos preparados para cuando volviese” cuenta uno de sus descendientes, Jaime Parra. Sin embargo, Dionisio desapareció el 4 de marzo de 1897 en la localidad cubana de Puerto Padre, él fue uno de los 33 conquenses que pereció por heridas de guerra. Su cuerpo se quedó allí para siempre, ni siquiera los archivos militares concretan dónde fue enterrado o las causas de la muerte. Es uno de los pocos expedientes que no se completaron.

Sin embargo, desde hace 123 años los Parra le rinden homenaje y hacen tintinear esos cencerros que no pudo llegar a estrenar en la fiesta de La Endiablada. “Es parte de su herencia, a él le hubiese gustado que no dejasen de sonar y lo seguimos haciendo en su memoria. Las diferentes generaciones de los Parra los hemos hecho sonar, incluso en plena Guerra Civil”, cuenta orgulloso Jesús Parra, otro de sus descendientes, quien deja una reflexión: “tuvo que ser muy triste para sus padres perderle, pero más no saber su paradero ni tener una tumba que llorar”.

Amputación de un dedo a un soldado español en el Hospital Alfonso XII de La Habana en 1896. Autor: José Gómez de la Carrera.

Repatriados y supervivientes

Fueron muchos los repatriados antes de que acabase la contienda, la mayoría al sufrir la temible fiebre amarilla que tantas vidas se había cobrado. En el trayecto de vuelta a España, los vapores iban cargados de soldados que iban muriendo y los que sobrevivían tenían que convivir entre cadáveres y comer víveres putrefactos mientras luchaban por seguir respirando al día siguiente. Por las costas españolas se repartieron diferentes lazaretos, hospitales de campaña, en los que los soldados intentaban recuperarse de esas enfermedades mortales. Muchos no salieron con vida, pero otros sí, como Tomás Martínez Recuenco que consiguió sobreponerse y volver a su localidad natal, Villar de Olalla. Su nieto Ignacio sabe poco de lo que sufrió, ni siquiera está al corriente de que llegó en uno de esos vapores a Santander en julio de 1898, según atestiguan los documentos militares. De lo que sí puede dar fe de es de que el silencio de su abuelo lo guardaba porque quería olvidar, cuanto antes, los horrores de la guerra. “Mi abuelo vio tantas cosas malas que no le quiso contar nada a la familia” relata mientras sostiene una pequeña foto de su antepasado que sobrevivió a esa guerra.

También retornó con vida Alejandro Castellano, el vecino de Mota del Cuervo que dejó a su familia llorando a su marcha. “Le dejaron en La Alberca del Záncara y volvió a Mota andando. Se metió en una acequia a las afueras del pueblo porque no se atrevía a entrar en casa y, de madrugada, al primero que salió a labrar con las mulas, le paró pidiendo que fuera a buscar a su familia para que le trajeran ropa”, relata con crudeza Santiago, sobrino de ese moteño que sobrevivió a la guerra, pero que no se recuperó de las enfermedades que contrajo en Cuba y acabó falleciendo a los pocos meses de volver.

Y, entre tanto dolor, el Estado demostró estar tan mal preparado para la contienda como para asumir la derrota. Tardaron hasta 20 años en darse las pensiones que correspondían a las familias de los caídos, no se les rindió homenaje e incluso se prohibió la mendicidad de los que lo habían perdido todo. Los supervivientes fueron condenados a una vida de miseria y los cuerpos de los fallecidos jamás fueron devueltos a las familias.

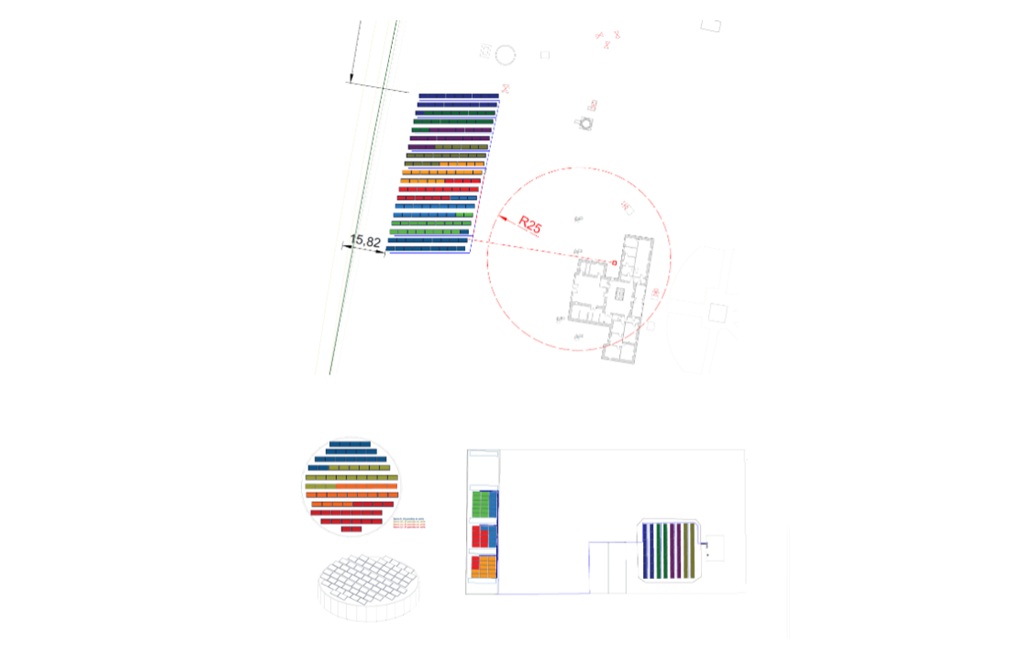

Decenas de fosas comunes están repartidas por Cuba y por España, pero sólo la de la localidad gaditana de Puerto Real conoce los nombres y apellidos de los que allí yacen. Más de doce décadas después, el país sigue arrastrando la losa de haber abandonado a las familias y negado a los que dieron lo más valioso que tenían, su vida.

Sin monumentos, sin honores y sin recuerdo. Quizá, después de leer este relato, también piensen que lo peor de la muerte no es morir… si no ser olvidado.

Los inválidos del Hospital Alfonso XIII salen a oír misa en la Habana en junio de 1896. Autor: José Gómez de la Carrera.